MEP(運動誘発電位)モニタリング、ようやく第一歩を踏み出しました。

スポンサードリンク

新施設でいよいよMEPを導入することができました。ようやくです。2ヶ月かかりました。

せっかくなので記事にしたいと思います。

はじめに

MEPはmotor evoked potentialの頭文字で、

運動誘発電位と訳されます。

術後に麻痺が生じる可能性がある手術に用います。

術後の運動障害を予防するために

術中から、異常をきたしていないかどうか早期にチェックすることができます。

MEPを用いたい診療科

わたしは、脊椎診療を新規開拓するにあたり、いくつかの注文をいたしました。

そのひとつが

“術中神経モニタリングの体制を整えること”

でした。

MEPは

脳神経外科では脳動脈瘤の手術や、脳腫瘍の手術

心臓血管外科では腹部大動脈瘤の手術

などで応用されています。

脊椎手術においても術中操作で麻痺が生じる可能性がるため

今や術中のモニタリングは必須となりつつあります。

新施設でのMEP第一歩

施設側と脳外科、心臓血管外科の話し合いで、

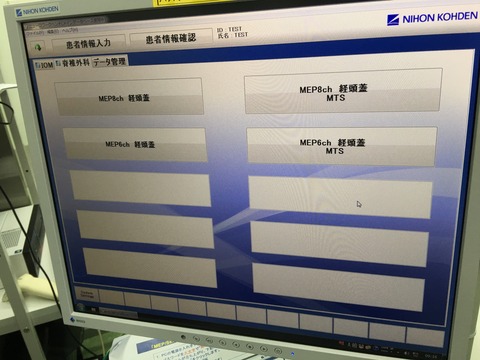

なんと、高価な日本光電のモニタリングが導入されておりました。

ただ機械が導入されても扱うスタッフが初めてで結局まだ使用していなかったんだとか。

勉強会を行って、脊椎手術で初めて使用されました。

ようやく第一歩を踏み出せました。

術中のようす

左に偏位した胸椎黄色靭帯骨化症手術で、

術前から硬膜と黄色靱帯が一体化していると予想されました。

スタッフが初めてだったので、準備がなかなかスムーズにいかないのはご愛嬌です。

術前に両下肢に軽度の麻痺がありましたが、電位を拾うことができました。

経頭蓋刺激にはスクリュー電極を、筋には針電極を用い、

上肢はADM:abductor digiti minimi 小指外転筋をコントロールとして、

下肢は四頭筋、前頚骨筋、母趾外転筋を用いて

合計8チャンネルで行いました。

ただ、手術をおこなっているうちに徐々に下肢全体の振幅が低下していきました。

右上肢のコントロールも低下してきて、「う〜ん」となりました。

術後とくに問題なく下肢症状は改善し、術2日目から歩行訓練を始めることができました。

患者さんも歩行しやすくなったとおっしゃいました。

MEPの課題点

MEPは刺激が容易で、検出率が高いことがメリットですが、偽陽性率が高いことも事実です。

さらに完全リアルタイムではないので、危険を100%回避できるわけではありません。

・どのタイミングで刺激するか

・アラームポイントをどこでとるのか

・術中おこる変化の意義をどう考えるのか

など、解決していきたい課題が残りました。

まとめ

少しずつステップアップして、SEPやD-waveを組み合わせて

multimodalityでの評価を行っていきたいと思います。

何よりも重要なのは

脊椎外科医、麻酔科、臨床工学技師の信頼関係

です!

☆☆☆

モニタリングの虎の巻

@yotsuba_spineさんをフォロー

コメント