頸椎後方固定のスクリューヘッドの配列・ロッド締結は術前の検討がすべて

スポンサードリンク

はじめに

先日DISHの頸椎損傷に対して頸椎後方固定を行う機会がありました。

DISH:diffuse idiopathic skeletal hyperostosisとは、

びまん性特発性脊椎骨増殖症と訳され

脊椎が強直椎をきたしてしまう病態です。

強直椎は竹の節のように椎体同士が固定されるため、

一見強そうなのですが、骨廃用のため、実は軽度の衝撃でポキっと折れてしまいます。

さらにその後は骨折部を屈曲点として

容易にずれて、脱臼を生じてしまい、神経症状を引き起こす可能性が高いため

非常に怖い病態です。

→強直性脊椎骨増殖症と強直性脊椎炎のまとめ

骨折椎体をはさんで3 above - 3 belowでの固定が推奨されております。

C6 LMSとC7 PSの連結が難しい

実際に中下位の頸椎の後方固定を行う際に、

スクリュー固定の方法としてメジャーなのは、

LMS:lateral mass screw

PS:pedicle screw

です。

C2は椎弓が大きいので

LS:lamina screw

も選択肢になります。

他にも棘突起のワイヤリングなども選択肢の一つです。

同じ種類のスクリュー同士ならば配列はほぼ一直線でとくに支障はありませんが

異なるスクリューを用いると

刺入点が異なるため、最後にロッド締結するときに難渋します。

とくにC2 PS(LS)とC3 LMS、C6 LMSとC7 PSとで起こります。

C6,7の連結が難渋すると感じるのはわたしだけではないと思います。

C6 LMSはスクリュー長を長くしようとおもえば

どうしても刺入点は外側塊の内向き、下向きになり、

強い角度で打ち上げる形になります。

PSは、頸椎の椎弓根の場合、外側塊の上関節縁、外側になるため、

C6/7椎間関節にスクリューヘッドが横並びするくらいの距離になります。

アンカーは多いに越したことはありません。

よって基本的にはスクリューをスキップせざるを得ないことがないようにしたいです。

術前のプランニングがすべて

当たり前のことですが、術前のプランニングがすべてです。

・C2-3-4-5-6-7-T1のそれぞれのスクリューの刺入点がどこになるのか

・ロッドがどういう形で連結されるのか

・トランスバースはどこにどのようにいれるのか

・骨移植

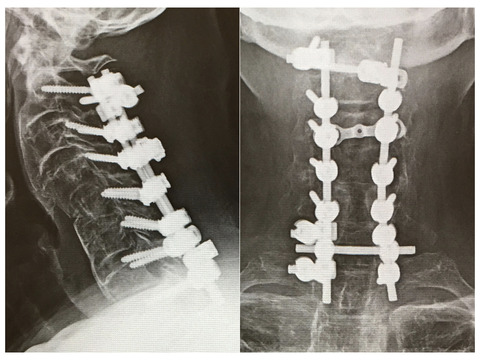

頭に描いた術前のスクリュー、ロッドの完成図が

術後のレントゲンにそのまんま反映されるようなイメージが大切です。

術前の画像に穴があくくらい眺めていろいろ考えてプランニングします。

スクリューの位置が全体像としてばらけてしまうと

ロッド締結の際にスクリューに内外側方向の負荷や、引き抜けの負荷がかかり

術中の外側塊の損傷や術後のルースニングの原因になります。

術前CTナビゲーションのソフトがあれば

術前にシミュレーションを加えることができますが

real-timeナビでなければ術中の体位でずれが生じてしまいます。

わたしはそういった設備をもちませんので

3DCT、coronal、axial、sagittalを繰り返し繰り返し

ひたすら眺めています(笑)

術中に考えよう!は論外です。

スクリュー固定は、とにかく術前にプランニングして

術中はプランを粛々と遂行するだけです。

ハローベストのオプションも手術椎間数の選択肢に幅をもたせることと思います。

本日のまとめ

PSによる頸椎後方固定はほんとうにシビレます。

どれだけ術前のイメージ、プランニングで成果が発揮されるところでしょう。

固定椎間数は少ない方が侵襲が少ないに決まっています。

プラン通りに迷いなく手術が行われることが大事だと思いました。

@yotsuba_spineさんをフォロー

コメント

コメント一覧 (2)

いつも参考になるご意見をいただき誠に有難うございます。そうですか、ジンマーですか、、、ジンマーの方とはお会いしたことないので製品についての知識はゼロでしたね。ありがとうございました。それとストライカーの頸椎ネジは首振りがいちばん大きいと聞きました。LMSを強い角度で打ちたいならストライカーのネジを使ってみようかと考えていた所でした。