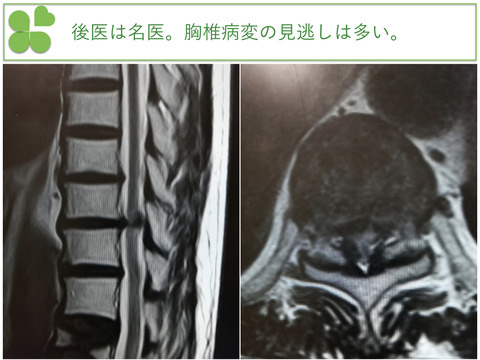

後医は名医。胸椎病変は見逃されやすく、診断がむずかしい。

スポンサードリンク

はじめに

胸椎病変は脊椎診療で見逃されがちな領域のひとつです。

胸髄症あるいは胸部の神経根症は、上位ほど典型的な症状?特徴?というものがはっきりしません。

わたしは脊椎診療を専門に掲げている以上、せめて脊椎病変を見逃さないように気合をいれて診療にあたっております。

それでも診断ができず反省ばかり経験するのは過去記事の通りです(涙)。

この症例も診断がつかず、ずいぶん歩行障害が進行してからの来院となりました。

歩行障害の原因は胸椎黄色靭帯骨化症でした

このような見出しをつければ、そんなん当然じゃん、ということになります。

いまどき「胸椎黄色靭帯骨化症」でググれば、

症状

・下肢のしびれ

・下肢の脱力やこわばり

・腰背部痛や下肢痛。

・間欠性跛行(数十〜数百m歩くと休憩が必要)

好発年齢

・40歳以上、性差なし(男性にやや多い?)

ほか手術法とか予後とか、、、

(漢方で治る!という怪しいサイトもありましたが・・・)

くらいの情報が飛び込んできて、どうやら両足の運動や感覚が悪くなって歩きにくくなるようだ、ということがすぐにわかります。

診察室で診断することはググることとはまったく別もの

ちなみにこの患者さんはわたしに紹介される前に、3件の医療機関受診のエピソードがありました。

・A整形外科→腰のレントゲン→歳のせい

・B神経内科→頭部CT→歳のせい

・C神経内科→頭部MRI一緒に頚椎MRI→頚椎ヘルニア→当科紹介

C神経内科が当科に紹介してくださった理由は「頚椎ヘルニア」でした。

これらの医療機関で、胸椎病変の知識がないわけありません。

・下肢の知覚障害

・体幹の知覚障害

・感覚障害が足趾からはじまり上行している

・下肢の腱反射亢進

・下肢にBabinski反射などの病的反射がある

・痙性歩行障害呈している

・膀胱直腸障害

ただ、診察でこれらの所見が全部揃っているわけではないのです。

揃っていなければ、胸椎病変は疑いがたいです。

とくに腰椎病変が合併すると上記のようなLong tract signが消失するケースも多々経験します。

見逃しをへらすために行っていること

上述のように、

診察の結果、所見がはっきりしない=疾患をスクリーニングした

とはならないので、見逃しをへらすために最小限行っていることがいくつかあります。

問題になりやすいのは、「手術をしたのに、症状が満足にとれない」というものだと思います。

われわれは決して病変がないところをチャレンジで手術するわけではないので、こういう時は、他に異なる病態を合併していることが考えられます。

なので、このような病態を経験するごとに

「手術後の症状経過が十分でないから、新たに病変を検索する」

よりも

「ルールをある程度決めて、手術前になるべく侵襲ない検査でスクリーニングしておきたい」

という気持ちが大きくなりました。

初診患者さん全員に行うわけではありませんが、手術前提にスケジュールを組む患者さんに対しては、

・腰椎疾患で手術する場合の上位脊椎病変との合併

→腰椎手術の患者さんは上位脊椎をMRIでスクリーニング

・間欠性跛行で手術する場合は閉塞性動脈硬化症の合併。

→ABI測定

・臀部、鼠径部、大腿部症状での腰椎手術の場合は股関節病変のチェック。

→基本的に腰椎単純正面像には両股関節が撮像範囲に入るように撮像。

初回MRIを撮像するときは、

・頚椎MRIの場合は上位胸椎まで

・腰椎MRIの場合は下位胸椎まで

なるべく撮像範囲を広めにお願いしています。

本日のまとめ

診察で得られた所見をもって、病変を疑い検査を行うことの重要性は論を俟たないことです。

しかし、診察で所見がないから、その疾患でない、というわけではないのが診察の難しい所以です。

手術のように大きな侵襲を加えるときは、診察の結果のみを鵜呑みにすることなく、スクリーニングをしておいた方がよいのかな、と思うようになりました。

むしろその方が新たな気付きを得ることが多いと感じています。

ちなみに、「後医は名医」です。

後から診療する医師は、症状が前医の時点からさらに進行して典型的な症状になっていたり、これまで受けた検査結果などを鑑みることができるなどで、前医よりも診断の手がかりとなる情報量が多いので、結果、診断可能となるために名医と崇められます。

診療を行った前医の信頼を壊すような説明は厳に慎みましょう。

後医の情報量のほうが圧倒的に診断に有意ですから。

関連記事

腹痛、心窩部痛の原因がまさに胸椎病変でした。

上腹部痛から心窩部痛に発展。

— とぜんな脊椎外科医@四つ葉スパインクリニック (@yotsuba_spine) 2018年12月25日

脊椎疾患とは到底思えない病歴でしたが、紛れもない脊椎疾患でした。https://t.co/dTQYLIUAUm

ひとくちに腰痛といっても血管原生の腰痛もあり、注意が必要と感じました。

腰痛メインといえども血管原生の要素はかならず鑑別にいれて診療にあたる必要があると改めて認識しました。

— とぜんな脊椎外科医@四つ葉スパインクリニック (@yotsuba_spine) 2018年9月21日

それから、CTに関しても血管の石灰化病変や動脈瘤などないか日頃から見る訓練が重要と思います。https://t.co/YnYBmVSEoU

閉塞性動脈硬化症の存在は忘れそうになってしまいますが、ぜったいに忘れてはいけない。

ABIを測定する意義。

— とぜんな脊椎外科医@四つ葉スパインクリニック (@yotsuba_spine) 2019年1月17日

閉塞性動脈硬化症の初期症状と腰部脊柱管狭窄症による馬尾性間欠性跛行は、症状がよく似ていて単純に鑑別しにくいです。

とても診察の所見のみでチェックできません。https://t.co/8x6MKFCB2p

腰椎病変と思ったら動静脈の奇形(脊髄動静脈瘻)がありました。

腰部脊柱管狭窄症と思ったら、動静脈奇形だったという話題https://t.co/6a8UOPkAls

— とぜんな脊椎外科医@四つ葉スパインクリニック (@yotsuba_spine) 2019年1月17日

激しい腰痛なので運動器疾患と思っていたら神経筋疾患でした。

こんな腰痛、背部痛を診療しました。

— とぜんな脊椎外科医@四つ葉スパインクリニック (@yotsuba_spine) 2018年12月14日

ホンモノでした。

原因はなんでしょう?

30台、男性。https://t.co/WkgETDWoLj

コメント